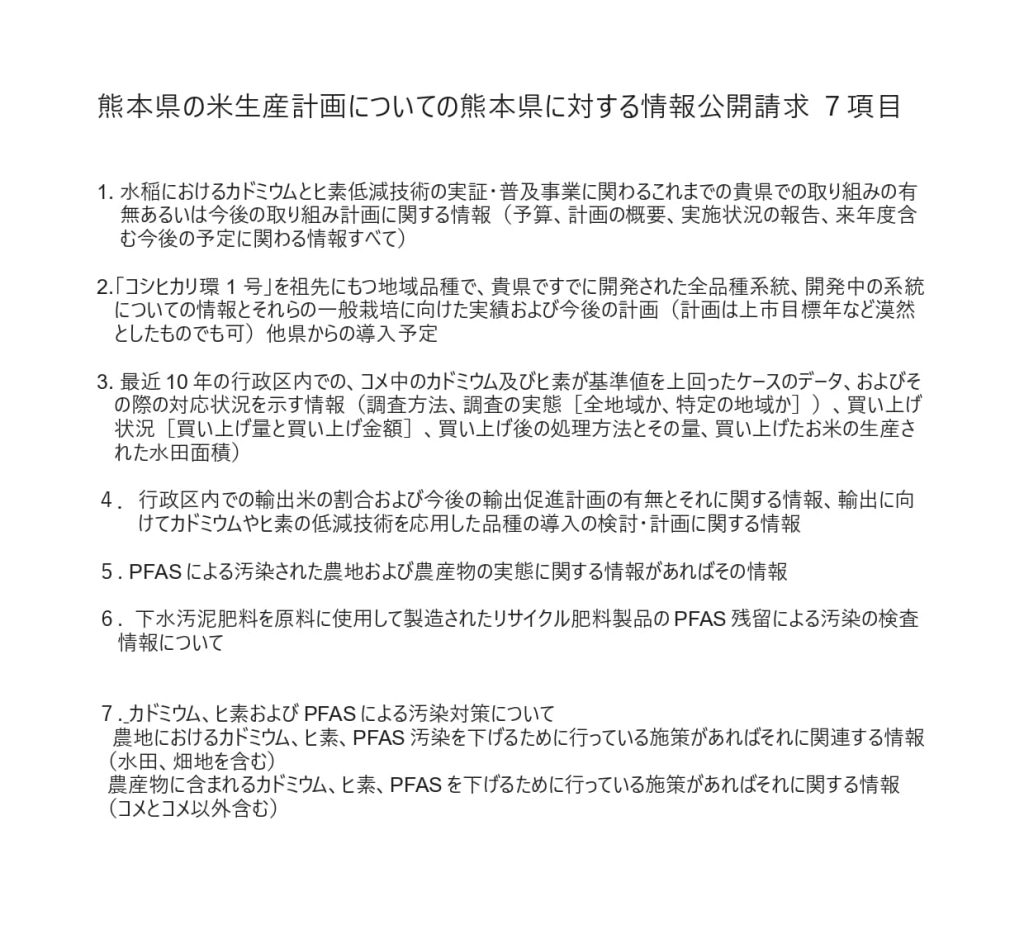

くまもとのタネと食を守る会で、「種」と「土壌汚染」について熊本県知事宛7項目の情報公開請求を行い、回答(2025年4月10日付 )が届きました。

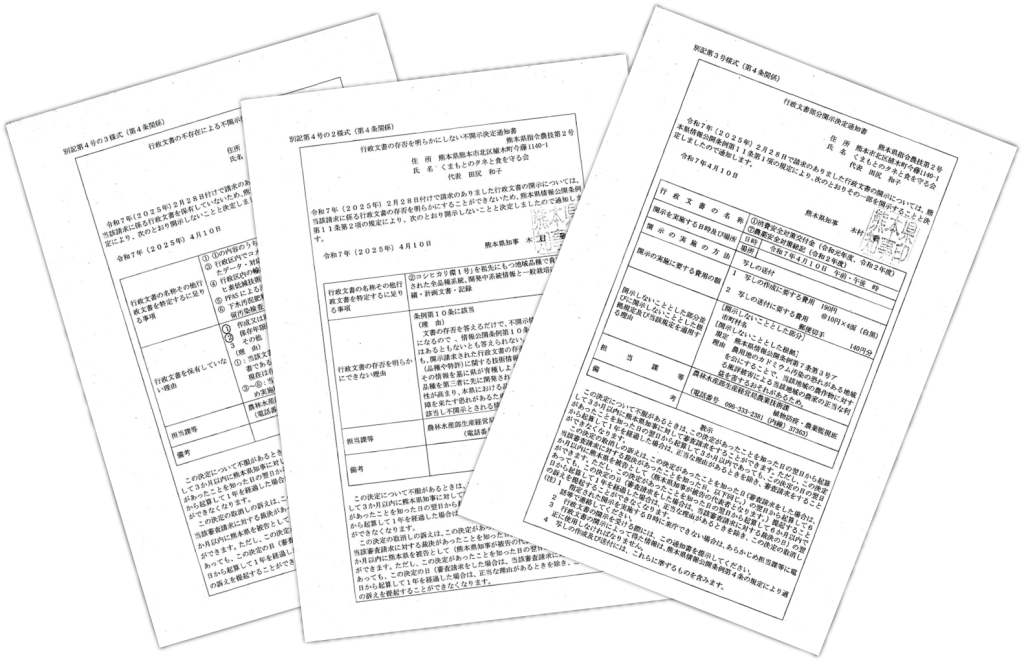

情報開示を要望した7項目(全文掲載)は、熊本県の食と農、私たちの健康に関わる問題ついて、熊本県(自治体)がどう向き合っているか、現況や姿勢を知る手掛かりとして情報を求めました。

土壌汚染、環境汚染にどう向き合うか、の問題意識から実施しています。

開示請求した内容は、大きく分けて2つの話題に括ることができます。

一、「放射線育種米を親に持つカドミウム低吸収米-あきたこまちR問題」に関連して、熊本県の米育種の取り組み状況を尋ねる3項目

二、「土壌汚染問題へ向き合う対応・施策」に関して、これまで、又は、現在、熊本県が何をしているかを尋ねる4項目

是非、各項目をお読みください。

熊本県から 2025年4月10日付け回答

情報請求7項目のそれぞれで開示を求めた背景について

何が、どんな問題?

①国は、多くの米の品種で「重イオンビーム放射線育種米(カドミウム低吸収品種)」への転換(全面転換)する方針。次々に育種開発している。地方自治体(各県)でも、国の方針に従って進んでいる県があり、これから進める県が全国的に広がりそう。

*これまで県民が知らないうちに進んでいる県があったことが分かっている。

土壌のカドミウムを吸収しにくい米に変えるだけでは、結果的に、日本各地に残るカドミウム土壌汚染の根本解決をうやむやして、大切な農地や環境の汚染を放置してしまう、間違ったやり方の推進に繋がる問題がある。

②「カドミウム低減米(重イオンビーム放射線育種米由来の品種)」全面転換になると、種籾確保・市場流通・販路確保のため、多数の米生産者はこれまで不要な特許料や許諾料が必要な種籾を購入することになる、更に、自分が作っている米の自家採種が出来ない、という問題を起こす。

③「カドミウム低減米(重イオンビーム放射線育種米由来の品種)」は、マンガン吸収も低下するので病気が発生しやくすくなったり、夏の高温下での収量減の報告もある。生産費用はかさみ、減量減収が心配される。

④「カドミウム低減米」導入目的には、カドミウム含有値規制が日本より厳しい海外輸出販売がある。私たち国民が食べるための米を作るのでは無く、海外に売るためのカドミウム低減米生産に補助金を付け奨励している。

⑤国主導で農地(土壌)のカドミウム汚染対策で、浄化技術より優先して「カドミウム低吸収米」導入に集中する今の状況で、農地(土壌)を汚染する有害元素だけでなく、PFASなど有害化学物質汚染への対策に、「熊本県」はどのような向き合い方をしているか、問います。

情報公開請求制度を活用した理由

*秋田県が「あきたこまち」を重イオンビーム放射線育種米由来の品種「あきたこまちR」(※)へ全面転換すると発表。どちらも同じ「あきたこまち」と表示して販売されることがわかり、それで本当にいいのか?疑問が湧いてきた。

そこへ、 住民が知らないうちに、ほぼ非公開のまま「カドミウム低減米(重イオンビーム放射線育種米由来の品種)」への転換・切り替え準備を進めていた(自治体)県があることが分かった。

「では熊本県はどうなっているの?どうしたら分かる?」

*県・市町村などの自治体が発表・公開していない場合、各県で進める研究開発や事業は、それぞれの県に聞かないと知ること・調べることが難しいのです。そういう時知りたい情報について、誰でも自治体へ公開を求めることができる制度が「情報公開制度」

*住民の暮らしにかかわることでも、県民・住民がよく知らない・分からないままに、県議会に提案され十分な説明や議論が深められずにいろいろなことが進む可能性がある。

*4月10日付け熊本県からの回答を公開!!

わたしたちみんなで問題がないか、どうするのが良いか、疑問だったり、おかしいと感じたら、意見要望を出していこう!!

(※)「あきたこまちR」について詳しくはこちら↓↓

「あきたこまちR」「コシヒカリ環1号」など重イオンビーム放射線育種問題を考える

重イオンビーム放射線育種米「あきたこまちR」なにが問題?チラシができました!

くまたね、今後の取り組みは?

種と土壌汚染に関連する情報公開請求は、ゲノム編集でない種子を守る活動をするOKシードプロジェクトのネットワークで繋がり、「カドミウム低減米(重イオンビーム放射線育種米由来の品種)」の導入を全国へ広げる国の方針では土壌汚染の浄化対策が放置されかねないとの危惧から、幾つかの県で取り組み始めています。

くまたねでは、熊本県(自治体)が、「カドミウム低減米(重イオンビーム放射線育種米由来の品種)」の導入に向けて、

・実際に、カドミウム汚染対策では県の機関で調査研究を進めているか、どの程度進めているか、品種開発に着手しているか、

・ひいては、今新たに汚染の問題が提起されているPFAS等含めて土壌や環境の汚染の対策にどのような関わりや関心をもっているか、知るための情報を得る目的で請求をしました。

回答の内容から、今後の取り組みを検討していきます。

2025.5.9報告

2022年2月16日に開催いたしました「ゲノム編集食品学習・ 議員との 意見交換会」のご報告です。

どんな意見交換だったの?

当初は、県議会の会議室を借りて、議員との意見交換会を計画しておりましたが、熊本県にコロナの蔓延防止措置が適応されたため、それが不可能となり、急遽zoomでの開催となりました。

私達にとって議員との意見交換ははじめてのことであり、それもゲノム編集という非常に難しい課題を扱うということで、どこまで分かりやすく伝えることを準備できるのか、議員さんに参加していただけるのか、市民の参加はあるのかとか、不安だらけのスタートでした。

世界で初めてのゲノム編集トマトが、よりによって、トマトの生産が日本一の熊本で生産され、その加工品が「熊本産」と原産地表示がされて販売されていることに、何もしないわけにはいかないという責任感のようなものに押されて開催までこぎつけることができました。

当日、蓋をあけてみると30名もの参加で、同じ気持ちを持っている方が近くにいることを感じることができ、とても勇気づけられています。

誰が参加したの?

熊本県議会議員には議会事務局をとおして「ご案内のお手紙」をお届けして、全員に意見交換会の案内をいたしました。

市町村議員は「くまもとのタネと食を守る会」に興味をもってくださっている方にご案内いたしました。

立憲民主連合からは鎌田聡議員、西聖一議員、磯田毅議員、岩田智子議員4人が全員参加してくださいました。

日本共産党の山本伸裕議員は、磯田さんとともに農林水産常務委員という立場でご参加いただきました。

市町村議員は、山都町の西田由未子議員、熊本市の緒方夕佳議員、菊池市の猿渡美智子議員の3名でした。

他に、農協中央会からの参加もありました。

内容はどんなだったの?

はじめに以下の3点を共有したあと、意見交換にはいりました。

1)ゲノム編集のトマトシシリアンルージュの開発者である江面浩氏の動画「ゲノム編集技術応用食品の開発と今後の展望」

2)県議会での磯田議員による質問の内容と県からの回答の報告

3)ゲノム編集食品の国内と世界の状況

意見交換のため以下の4つの柱をたてました。

1)ゲノム編集は自然界でおこる突然変異とかわらない?

2)安全性審査をしなくて大丈夫?

3)ゲノム編集のトマトの交雑の心配

4)ゲノム編集の表示はできるの?できないの?

ゲノム編集はノーベル賞をとった技術でもあり、国は、これまで何年もかかっていた品種改良が短期間に可能となる画期的な技術であるとして問題はない、「表示義務も必要無し」という立場をとっています。

熊本県も国と同じ見解です。

しかし、私達は、ゲノム編集技術の安全性はいまだ確立されているとはおもっていません。参加した皆様も、疑問を感じているという意見が多数でした。

意見交換でもっとも記憶に強く残っているのは、「消費者が望むものを、生産者はつくります」という言葉です。ということは、「消費者が望めば」「ゲノム食品であっても」生産される可能性があると思いました。

であれば、消費者にゲノム編集食品の問題点をつたえ、少なくとも消費者が選べるようにゲノム編集食品の表示を求めていきましょう。

遺伝子組み換えについては、EUでは原則禁止、表示が義務づけられています。

最後に、種子法廃止と種苗法改定の流れで見えてきた、「これまで公共の財産であったタネが、企業による独占が進みつつあることも、押さえておく必要がある」との磯田議員の意見を紹介します。

当日の資料で見れるものは何かある?

日本では、ゲノム編集食品が次々に市場流通許可されています。ゲノム編集トマト「シシリアンルージュ・ハイギャバ」、ゲノム編集マダイとゲノム編集トラフグ。全く新しい遺伝子工学技術で作り出されたゲノム編集食品について、最新の研究報告に基づく指摘、選択を可能にするため表示を求める意見など紹介します。

遺伝子組換え食品やゲノム編集の問題点について、日本の現状から最新の研究論文の内容などを、わかりやすく解説しています。

①遺伝子組換え食品を考える中部の会(中部の会)河田昌東さんの学習会

YouTube「ちゃんと知りたいゲノム編集食品」(76分)

https://www.youtube.com/watch?v=BpsIuFnt4kE

②2022年2月8日開催された「種苗に遺伝子操作の表示を求める署名」第2次集約分提出、院内集会」https://www.youtube.com/watch?v=L2gpNUGwO4k

(日消連動画サイト「チャンネル日消連」 にアップされています。)

2017年残留基準が緩和されて以降、市販される食パンの中に、グリホサートが残留しているケースが多発しています(農⺠連食品分析センター調べ)。

今日、ヨーロッパはじめ世界では、グリホサートは規制と禁止の方向に向かっていて、日本だけがそれに逆行しているのです。

こんな状況は変えていかなくては!特に脳の発達に影響を受けやすい子どもたちが食する学校給食から、グリホサートの残留が危惧される輸入小⻨粉使用のパンを追放していくことが求められています。大切な子どもたちの学校給食に、安全な国産小⻨使用のパンを!

「熊本県の学校給食に国産小麦を使用してください」

要望書・署名提出報告

県庁本館8階農林水産政策課分室での手交式

学校給食のパンについての要望書と署名を届けました。

日時 2021年1月20日(水)14時~14時35分

「熊本県の学校給食に国産小麦を使用してください」の要望署名を届ける活動へご協力いただきありがとうございます。

2020年9月19日署名呼びかけ開始から12月25日一次締め切りまで、3ヶ月余り、14,265筆が集まり熊本県・熊本県教育委員会へ届けてきました。

(1月現在、23団体・個人が署名呼び掛けに取り組み中です。)

集めていただいた署名は「くまもとのタネと食を守る会からの学校給食のパン小麦に係る要望活動」手交式において、くまもとのタネと食を守る会の田尻和子代表から熊本県教育委員会の担当の方へ直接手渡しして受け取っていただくことが出来ました。

出席者から要望理由や要望する思いを伝えました

田尻代表から挨拶の中で、

「外国産小麦を原料に使った学校給食用パンや市販されているパン類・小麦粉製品に除草剤グリホサートが残留していたという検査結果(※)を知り、子どもたちの健康への影響が大変心配される。未来を担う子どもたちの食について、是非、学校給食から、皆で協力して良いものになるようにしていきたい。」

との要望の趣旨を説明、次の3つの要望事項をお願いしました。

※除草剤グリホサート等についての情報提供 この情報についてメール送信等ご希望の場合、くまもとのタネと食を守る会へお問い合わせ下さい。 ■農民連食品分析センター(グリホサート残留検査) [残留農薬]学校給食パンのグリホサート残留調査2019(2019) 食パンのグリホサート残留調査(2019) 小麦製品のグリホサート残留調査1st(2018&2019)

要望事項

①2017年に海外から輸入される農産物のグリホサート残留基準が大幅に引き上げられました。以降、発がん性が指摘されているこの農薬(除草剤グリホサー ト)が、市中で販売されているパンなどの商品から、残留農薬として検出されて います。このことを鑑み、学校給食に使用する食材・特に主食の一つであるパンの原料である小麦について、外国産輸入小麦の使用を止めて、国産小麦へと切り替えることを要望します。

➁小麦以外の、主食の米をはじめとする農産物(大豆・青果等)もできる限り有機栽培で生産された食材へ切り替えていくこと、また、それについて学校給食会への指導をしていただくことを要望します。

➂未来を担う子どもたちにとって、学校給食という食と健康の大切さを学ぶ教育を一層推進されることを要望します。

また、参加者それぞれが問題・課題と考える点や県内産小麦の生産の現状とパン原料の変更の可能性などお伝えしました。

・除草剤グリホサート残留基準引き上げ以降の輸入小麦からの残留検出の実態

・グリホサートが使われている農薬使用の問題点 ・長期に亘る微量摂取が健康へ及ぼす影響についての研究報告例

・熊本県内でのパン用小麦の生産を増やす体制作りが十分可能であること

・日々の食べものを見直したことで、家族の心身の状態を変えることができた体験をもとに、より安全な食材での給食にしていってほしい。

■木村ー黒田純子さん学習会「農薬(除草剤グリホサートなど)のヒトへの毒性について」(YouTube) ■環境脳神経科学情報センター:ダウンロードフリーの総説、論文 ■特定非営利法人 日本消費者連盟 2020年12月8日「グリホサート規制のための院内集会」(YouTube) ・「グリホサートをめぐる状況」天笠啓祐さん (日本消費者連盟顧問、遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン代表) ・「グリホサートの毒性について」木村-黒田純子さん (環境脳神経科学情報センター副代表、デトックス・プロジェクト・ジャパン顧問) ・「食品と人体のグリホサート検査について」八田純人さん (農民連食品分析センター所長) ・パネルディスカッション 「ラウンドアップ」の商品名で知られる除草剤のグリホサートは、国際がん研究機関によって、「おそらくヒトに発がん性がある」と評価され、欧州などでは規制が始まっています。米国ではグリホサートを散布していた人ががん(悪性リンパ腫)になったとして損害賠償訴訟が相次いでいます。ほかにもグリホサートには、免疫毒性や発達神経毒性など多くの毒性が報告されています。その一方で米国やカナダでは収穫直前の小麦にグリホサートが使用されて、輸入小麦を原料とするパンなどの小麦製品が汚染されています。学校給食のパンも多くが輸入小麦を使っており、グリホサートが検出されています。グリホサートは日本でも一部の県で収穫直前の大豆に使用されているほか、鉄道用地、道路、公園、校庭などの非農業用の用途で大量に使用されています。

1月20日手交式参加者

熊本県教育委員会と熊本県の各担当課から10名の出席・対応戴きました。

体育保健課から3名

農林水産政策課2名

農産園芸課2名

くらしの安全推進課2名

健康危機管理課1名

くまもとのタネと食を守る会

田尻 和子代表

間 司副代表

間 澄子事務局長

学校給食署名活動プロジェクト

國本 聡子

中里 千恵

また、熊本県内の小麦生産者の吉田 譲さんが同行されました。

※当初予定していた賛同団体からの参加については、 残念でしたが、新型コロナウィルスの拡がりに配慮して同行を見合わせました。

署名活動、まだまだ継続中です

■要望への回答は2月中旬頃の予定

要望への回答を2月19日目処に当会へ届けて戴く予定です。

届き次第、ホームページで報告させて戴きます。

■署名活動 継続中!!

周りの方へ、是非、お知らせ下さい。

賛同団体・賛同者を募集しています。

■カラーリーフレット改訂版

この署名活動についてわかりやすくまとめたリーフレットの改訂版ができました。

家庭で食べる食事やおやつ、

学校給食とともに食べるもの全ては身体を作る素です。

くまたねでは、いろいろな情報を発信しています。

■各地域の学校の給食事情は様々です。

現在くまたねでは、学校給食のパンの供給実態に即して、熊本県を要望の届け先にしています。

でも各地域の学校の給食事情は様々です。

自分が暮らしている地域、子ども・家族が通っている小中学校の給食に関心を持つ人を増やしていければ、パンに限らず、有機の農産物を増やすことも実現の可能性を開くことができます。

一人一人、出来ることを始めてみましょう。

賛同団体

NPO法人くまもと未来ネット

有機無農薬の百草園

消費者の会 千草会

自然食品と雑貨の店 pokapoka

菊池の学校給食を考える会

生活協同組合 熊本いのちと土を考える会

熊本県有機農業研究会種苗部

(有)くまもと有機の会

(株)共同 ママトコキッチン

合同会社 有機生活

自然派きくち村 渡辺商店

クオリ太陽堂

naturable shop & café

こどもの給食を考える会くまもと

認定こども園・たまきな幼稚園

グリーンコープ生活協同組合くまもと

natural natural産直便(九州産直クラブ)

寺カフェ椿

2020年12月2日、「種は誰のものなのか?」という本質論議が深まらないまま、種苗法改定案が国会で可決されてしまいました。

種苗法改定で、今後どんな問題がでてくるのか、農林水産省も情報をだしていないので、農業現場も消費者側も誰にも見えない状況です。このページでは今後、その影響について分かり次第、情報を届けていきます。

結局、何が問題になってるんですか?農業者じゃないけど、関係あるの?

関係ありますよー!とりあえず今、消費者にとっての問題点として考えられるのは、4点ほどあります。

具体的にどんなことですか?

まずは、

①種苗法改定後の生産者の負担増がいったいどの程度になるか分からないということ。つまり消費者価格がどれだけ上がるのか、誰も分かっていません。

えっ、値上がりの可能性があるんですか!?それは困ります・・・。

お買い物のときに困るのは価格だけじゃないですよ。

②「ゲノム編集」種苗や「ゲノム編集」食品は、農林水産省・厚生労働省・消費者庁による表示制度の検討で「表示義務は不要」とされました。ということは、ゲノム編集食品であるかどうか、食品に書かれないということ。現時点で日本では「ゲノム編集」種苗で作られた作物を食べたくなくても、それを選ぶ手段がありません。

ゲノム編集食品についてはまだ様子見かなと思ってましたが、そもそも選べないんですか!

そうなんです。ゲノム編集食品については肝心の安全性にも課題があります。

③「ゲノム編集」の作物を食べた時の安全性の検証がどのようにされているか、また、自然の中で交配が起こった場合の影響の検証もされているかどうかは、不明なんです。

あれ?安全性ってもう確認されているのかと思ってました・・・。

そうですよね。でも問題点はそれだけじゃありません。

④種苗法改定案が国会で可決されたときの附帯決議(法的拘束力はないけれど、可決までに出された意見などを反映したもの)では、

「二 稲、麦類及び大豆の種苗については、農業者が円滑に入手し利用できることが我が国の食料安全保障上重要であることに鑑み、都道府県と連携してその安定供給を確保するものとし、各都道府県が地域の実情に応じてその果たすべき役割を主体的に判断し、品種の開発、種子の生産・供給体制が整備されるよう、適切な助言を行うこと。」

と食料安全保障についてふれられています。しかしこれは稲、麦、大豆だけで、他の野菜類の食の安全保障は保証されません。つまり、戦争や食糧危機など何かあったときに食料の確保が難しくなってしまう可能性があります。食の安全保障ってそれでいいのでしょうか?

そんな!そういう大事なことはきちんとやってもらわないと・・・!

まだまだ問題だらけの種苗法改定、これからもぜひ情報をチェックしてくださいね!